“我们军人要做到‘鞠躬尽瘁,死而后已’,才算完成军人的责任。有机会,我一定带着你们找一条死路去!”

如果要在往昔硝烟岁月中找到“将有必死之心,士无偷生之念”的具象,张自忠(1891年8月11日——1940年5月16日)与他率领的第33集团军是最好的例子,前面这句话就出自他之口。

作为一名沉默寡言的将军,在他生前留下的为数不多的言论中,“死”居然是出现最多的字眼,无论是部下训话、致信亲朋,他总要将“必死”的信念袒露无遗。

可敬可叹的是,张自忠终究迎来了自己死得其所的结局,用实际行动兑现了自己“以身殉国”的誓言,还因此成为抗战时期国民党将领中唯一一位牺牲在战场上的军团司令员,也是二战中牺牲的盟军最高级别的将军。

牺牲前,他留下过两封绝命书,阵亡后,尸骨一度受到日军的“礼遇”,这些往事又在岁月长河中证明了什么?

张自忠光绪十七年七月初七(1891年8月11日)生于山东临清,字荩臣,后改荩忱,他的一生充满了对国家和民族的深深关切。强调忠、孝、仁、义的传统道德从小便在张自忠的内心深深扎下了根。学习之余,张自忠常借一些小说来阅读消遣。最让他喜爱的是《三国演义》《说唐》和《说岳精忠传》。这些古典名著对传统道德作了活生生的注释,关云长、岳武穆和秦叔宝的忠义侠行和浩然之气对他影响颇深。早在宣统三年(1911年)于天津法政学校就读时,目睹列强欺凌和军阀混战,秘密加入同盟会。后转入济南法政专科学校,民国三年(1914年)投笔从戎,投身军阀部队,于民国三年(1917年)被编入冯玉祥的西北军,而后历任排长、连长、营长,直至成为师长兼西北军官学校校长等职。

宋哲元

民国十九年(1930年)中原大战后,西北军宋哲元部被蒋介石改编为陆军第29军,张自忠因此出任第29军第38师师长兼张家口警备司令。组建后不久,第29军奉命调驻平津地区,接任河北省防务,面对日寇不断侵犯长城沿线,全军将士浴血奋战,因此扬名国内外。

民国二十四年(1935年)“华北事变”发生后,北平成立冀察政务委员会,冀察特殊化得以实现,29军军长宋哲元出任委员长,张自忠出任察哈尔省主席。

“卢沟桥事变”爆发后,第29军撤退到保定,张自忠奉命留在北平与日寇斡旋,如此临危受命,他在与大部队分别时一度对同仁秦德纯挥泪感慨:“你同宋先生成了民族英雄。我怕成了汉奸了。”

果不其然,北平沦陷后,张自忠深陷质疑风波,不少人认为他才是华北“特号汉奸”,全然不知他在日寇侵占北平时的据理力争、誓死抵抗,直到大势已去才不得不逃离险境。8月6日,张自忠偕副官廖保贞、周宝衡躲进了东交民巷德国医院;同时通过《北平晨报》等媒体发表声明,宣布辞去所有代理职务。8日,北平沦陷。9月3日,张自忠逃离北平。辗转去往南京途中,南京政府居然以“放弃责任、丧失守地”为由,对他下达“撤职查办”的命令,再度加深国人对他的误解。一些报纸刊文,大骂张自忠是“张逆自忠,自以为忠”,是“张邦昌后人”。恨不能食肉寝皮。

抵达南京后,张自忠面见蒋介石“请罪”,对方深知祸根在于“不抵抗政策”,又有宋哲元、李宗仁、冯玉祥等人的出面力保,张自忠得以回到军队,出任59军军长。

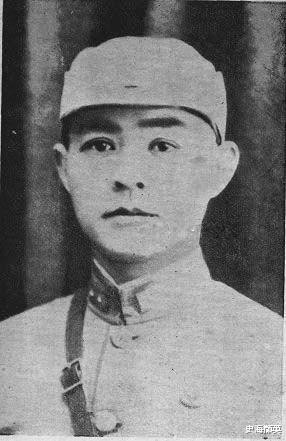

张自忠

赴任当天,张自忠将军面对部下不禁失声痛哭,心中有一股烈焰在燃烧,让他坚信,此后唯有在战场上拼死杀敌才能洗刷污名,如前文所言,“死”成了他唯一的心愿:“今日回军,除共同杀敌报国外,是和大家一同寻找死的地方!”

民国二十九年(1940年)4月,宋哲元病逝的噩耗传来,张自忠思之怆然,越发坚定了战死沙场、为国捐躯的决心。

5月1日,15万日寇向襄河东岸第五战区部队发动大规模进攻,枣宜会战正式打响,张自忠一边下令东岸部队分头迎敌,一边指示西岸部队做好出击准备,随后给59军各师、团主官留下了一封绝命书,也可以看作战前动员书。

在他口中,日寇即将进犯已是不争的事实,只要敌人敢来,他势必要到河东与将士们共存亡,最重要的是,在张自忠眼中,山河破碎到了如此地步,唯有壮士坚守必死信念与三岛倭奴决一死战,才能守住中华民族及大好河山:“国家到了如此地步,除我等为其死,毫无其他办法。更相信,只要我等能本此决心,我们国家及我五千年历史之民族,决不至亡于区区三岛倭奴之手。为国家民族死之决心,海不清,石不烂,决不半点改变。”

如果说,此时的59军将士们还没能完全体会到张自忠的杀敌必死信念,他于5月6日在快活铺总部宣布将亲自过河督战,又为副总司令冯治安留下了一封绝命书,真真正正让所有人看到了将军的决心已定。

张自忠

信中,张自忠向冯治安郑重交代,考虑到局势严峻,他有责任、有必要率军过河与日寇拼一死战,决定当天晚上向襄河东岸进发,如若能够顺利与38师、179师汇合,就率领这支队伍继续向北抗敌,即便无法顺利会师,他还是要完成自己的终极目标——死:“仰之吾弟如晤:因为战区全面战争之关系,及本身之责任,均须过河与敌一拼,现已决定于今晚往襄河东岸进发,到河东后,如能与38师、179师取得联络,即率两部与马师不顾一切,向北进之敌死拼。若与179师、38师取不上联络,即带马师之三个团,奔着我们最终之目标往北迈进。无论作好作坏,一定求良心得到安慰,以后公私均得请我弟负责。由现在起,以后或暂别、永离,不得而知,专此布达。”

就这样,张自忠亲率2个团及1支特务营共计2000余人东渡襄河后,日寇得知张自忠亲临前线后,一度大量增兵,说什么也要消灭这位劲敌,以绝后患。张自忠率2000多人东渡襄河后,一路奋勇进攻,将日军第13师拦腰斩断。日军随后以优势兵力对张自忠所部实施包围夹攻。张自忠毫不畏缩,指挥部队向人数比他们多出一倍半的敌人冲杀十多次。

5月15日,日寇万余人分南北两路对张部夹攻,激战至16日拂晓,张自忠被迫退入南瓜店十里长山,日寇飞机无所不用其极将那里炸成一片火海。最终,张部伤亡殆尽,他本人身中数枪,弥留之际,为了不让日寇俘获,举枪自戕,壮烈殉国,死前留下了最后一句话:“我这样死得好,死得光荣,对国家、对民族、对长官,良心很平安。你们快走!”

或许,这是张自忠心中一雪前耻、以死明志唯一的方式,唯有战斗到死,才能让他无愧于天地之间。

如此欣然赴死,同样震撼了日寇,一名日本军官向他行了一个军礼,并命令军酒精将遗体擦洗干净,最后入棺,并且葬于陈家祠堂后面的土坡上,立一墓碑,上书“支那大将张自忠之墓”。这般“礼遇”恰恰证明了张自忠的人格力量。日军设在汉口的广播电台在张自忠死后当日发出报道称张自忠为“壮烈战死的绝代勇将。”

换言之,汉奸从来都是日寇眼中的工具而已,张自忠如果真的是汉奸,日寇绝不会将他视为值得尊重的对手来看待,“礼遇”更是无从谈起。

张自忠

再后来,民国二十九年(1940年)5月16日,张自忠殉国当日,59军38师师长黄维纲带领敢死队,端着轻机枪于16日夜间突袭南瓜店,奋勇抢回了张自忠的遗骸。日军则下令停止飞机轰炸,以免伤到张自忠遗体。张自忠的尸骨运回后方后,经检视,张自忠身有八处伤口,其中炮弹伤二处,刺刀伤一处,枪弹伤五处。而后将军遗体被送往重庆,国共两党分别在重庆及延安为他举办了隆重的祭奠仪式。

5月28日晨,当灵柩运至重庆朝天门码头,蒋介石、冯玉祥等政府军政要员臂缀黑纱,肃立码头迎灵,并登轮绕棺致哀。蒋介石在船上“抚棺大恸”,令在场者无不动容。蒋介石亲自扶灵执绋,再拾级而上,护送灵柩穿越重庆全城。国民政府发布国葬令,颁发“荣字第一号”荣哀状。将张自忠牌位入祀忠烈祠,并列首位。蒋介石表示:“荩忱之勇敢善战,举世皆知。其智深勇沉,则犹有世人未及者。自喜峰口战事之后,卢沟桥战事之前,敌人密布平津之间,乘间抵隙。多方以谋我,其时应敌之难,盖有千百于今日之抗战者。荩忱前主察政,后长津市,皆以身当樽俎折冲之交,忍痛含垢,与敌周旋。众谤群疑,无所摇夺,而未尝以一语自明。惟中正独知其苦衷与枉曲,乃特加爱护矜全,而犹为全国人士所不谅也。迨抗战既起,义奋超群,所向无前,然后知其忠义之性,卓越寻常,而其忍辱负重,杀敌致果之概,乃大白于世。夫见危授命,烈士之行,古今犹多有之。至于当艰难之会,内断诸心,苟利国家,曾不以当世之是非毁誉乱其虑,此古大臣谋国之用心,固非寻常之人所及知,亦非寻常之人所能任也。”周恩来也赞叹:“其忠义之志,壮烈之气,直可以为我国抗战军人之魂!”28日下午,蒋介石与军政要员和各界群众在储奇门为张自忠举行了盛大隆重的祭奠仪式。

11月16日,张自忠被以国葬之礼权厝于重庆雨台山。后来,冯玉祥在墓畔种植梅花,并仿效明代史可法所葬的扬州梅花岭,将此山改名为梅花山。张自忠殉国时年仅49岁,他的夫人李敏慧女士闻耗悲痛绝食七日而死,夫妻二人合葬于重庆梅花山麓。民国三十年(1941年)5月,在南瓜店张自忠殉国的山头建造了“张上将自忠殉国处”纪念碑,山下修建了两千战死十里长山的官兵公墓。国民政府在民国三十一年(1942年)12月31日,明令入祀全国忠烈祠,民国三十三年(1944年)8月,将宜城县改名自忠县,以资纪念。民国三十六年(1947年)3月13日北平市政府颁令将铁狮子胡同改为张自忠路。后北京、天津、上海、武汉均设立张自忠路。

将军终究用自己的行动证明了清白与拳拳爱国之心,他的死也注定是另一种新生,化为生生不息的力量与信念,在国人心中代代传承。